মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫

শিশুদের তীব্র নিউমোনিয়া ও অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলায় আফ্রিকার ৪০টি হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে বাবলসিপ্যাপ। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ড. মুহাম্মদ যোবায়ের চিশতী; তাঁর নেতৃত্বে একদল গবেষক সাশ্রয়ী ও সহজে ব্যবহারযোগ্য এই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন। সম্প্রতি জাতীয় দৈনিক কালের কন্ঠের বরাতে জানা গেছে তার গল্প।

শৈশবে ছিলেন ভীষণ ডানপিটে। পুকুরে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে পারতেন। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম সারিতে থাকত তাঁর নাম। ক্লাসেও।

তবে বেশি ভয়ে থাকতেন পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে। বাবা জানতে চাইলে প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিকঠাক দিতে পারবেন তো? নইলে যে কপালে শনি আছে!

চার ভাই-বোনের মধ্যে চিশতী সবার বড়। বাবা গিয়াস উদ্দিন ছিলেন আইসিডিডিআরবির বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের রিসার্চ অফিসার। তিনি ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় গেলে চিশতীকে আর পায় কে? স্কুল থেকে ফিরে বই-খাতা রেখে সোজা মাঠে।

একসময় মার্বেলের নেশা খুব পেয়ে বসেছিল। চিশতীর মা জেবুননাহার স্বামীকে বললেন, ‘মার্বেল খেলতে খেলতে তোমার ছেলের পড়াশোনা লাটে উঠেছে।’ ফলাফল—গফরগাঁওয়ের উস্তি হরিপুর গ্রামের এই দুরন্ত কিশোরের ঠিকানা হলো ঢাকা। ভর্তি পরীক্ষার বৈতরণী পার হলেই পড়া যাবে ঢাকার স্কুলে।

তাই অফিস শেষে বাসায় ফিরে ছেলেকে পড়াতেন গিয়াস উদ্দিন। তেজগাঁও পলিটেকনিক হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হলেন চিশতী।

তবে ভাটা পড়ল দুরন্তপনায়। বিকেলে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

কেউ চেনে না, খেলায়ও নেয় না। মন খারাপ হতো খুব। একসময় পুকুরের তলা থেকে মাছ ধরা কিশোরটি ধীরে ধীরে ডুব দিল বইয়ের সমুদ্রে। নটর ডেম কলেজে পড়ার সময় সাহিত্যে খুব মজেছিলেন। লেখালেখিও করতেন। তবে বাবা চাইলেন ডাক্তার হয়ে নাম করুক চিশতী। একদিন বললেন,

‘তোমাকে মেডিক্যালে পড়তে হবে।’

—‘আব্বা, আমি যদি লেখক হই, কেমন হবে?’

—‘না খেয়ে মরতে হবে।’

বাবার স্বপ্নপূরণে

‘ভাতের’ কথা ভেবে সে যাত্রায় লেখক হওয়ার ভূত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন চিশতী। তবে প্রথমবার মেডিক্যালে হলো না। সুযোগ মিলল ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। রসায়ন বিভাগে ভর্তি হলেন জাহাঙ্গীরনগরে। ‘যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আরেকবার মেডিক্যালে পরীক্ষা দাও’—বাবার এই চাওয়া পূরণ করবেন বলে মনস্থির করলেন চিশতী। পরেরবার সুযোগ মিলল সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে। হলেও উঠলেন। একদিন মিছিলে যাওয়ার ডাক পড়ল। ভয়ে এক সহপাঠীর মাধ্যমে সিট বদল করলেন। এতেও মুশকিল আসান হলো না। চিশতীকে আগে যাঁরা হলে উঠিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, যদি সিলেট মেডিক্যালে পড়তে চাও, আমাদের দলই করতে হবে। ভয়ে সে রাতেই ঢাকায় ফিরলেন চিশতী। পরে অবশ্য বাবার এক বন্ধুর মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা হলো।

রাতটি ভোলার নয়

১৯৯৫ সালের এপ্রিল। ইন্টার্নশিপ শুরু হলো চিশতীর। প্রথম রাত ছিল ওসমানী মেডিক্যালের শিশু ওয়ার্ডে। তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আল আমিন মৃধার সঙ্গে। সেই রাতে রোগীর বেশ চাপ ছিল। অন্তত তিনটি শিশু মারা গেল নিউমোনিয়ায়। এই ধাক্কা সইতে পারলেন না তরুণ চিশতী—‘এমন এক পেশায় এলাম, চিকিৎসার পরও রোগী মারা যাচ্ছে।’ ডাক্তার হয়েও কিছু করতে পারছেন না বলে খুব অসহায় বোধ হয়েছিল তাঁর। নীরবে চোখের জল ফেললেন। পরদিন বিষয়টি নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলেন। বুঝলেন, মেডিক্যালের বইপত্র এবং চিকিৎসাপদ্ধতি আপডেটেড নয়। আগে ভেবেছিলেন, ইন্টার্নশিপ শেষে আর দশজনের মতো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে আয়েশে জীবন কাটাবেন। কিন্তু সেই তিন শিশুর অকালপ্রয়াণ চিশতীর ভাবনায় আনল বদল। ঠিক করলেন—শিশুদের রোগ-বালাই নিয়েই পড়বেন।

সিলেট থেকে আইসিডিডিআরবি

ইন্টার্নশিপ শেষে এখনকার বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ নিলেন। পরে আইসিডিডিআরবিতে দুই বছর মেয়াদি একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রামেও যোগ দিলেন। চিশতীর ধারণা ছিল, এখানকার লোকজন ডায়রিয়া ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। কিন্তু ভুল ভাঙল কাজ শুরুর পর—বিচিত্র বিষয়ে উচ্চমানের গবেষণা চলে এখানে। আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ তখন ইউনিট টুর কনসালট্যান্ট। তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন চিশতী। ‘রোগী দেখতে দেখতে ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে যেতেন তাহমিদ ভাই। শেষে জিজ্ঞেস করতেন—আজকের রাউন্ডে কী শিখলা? এটি আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করত। বুঝলাম, রোগী দেখেও গবেষণা করা যায়।’ বলছিলেন চিশতী।

ফেলোশিপের শেষ দিকে ড. ফেরদৌসি কাদরীর নেতৃত্বে শিশুদের নিউমোনিয়া নিয়ে একটি গবেষণা প্রকল্প শুরু হলো। সেখানে প্রজেক্ট ডাক্তার হিসেবে যোগ দিলেন। এরই মধ্যে আইসিডিডিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিল।

নির্বাচিত হয়ে ২০০২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে আইসিডিডিআরবিতে কর্মজীবন শুরু হলো চিশতীর। মনে মনে বললেন, ‘এত বড় সুযোগ পেলাম, সেটি যেন মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারি।’ ড. তাহমিদ তখন চিশতীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্নাতকোত্তরের আগে বছর পাঁচেক যেন হাসপাতালে রোগীর সেবায় মনোযোগী হন। সে পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন চিশতী।

এবার অস্ট্রেলিয়া

২০০৭ সাল। দেশে তখন শিশুদের ফুসফুস নিয়ে বিশদ পড়াশোনার সুযোগ ছিল না। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করলেন। ক্লিনিক্যাল বিষয়ে তখন স্কলারশিপ পাওয়া খুব মুশকিল। তবে ভালো সাড়া পেলেন ইউনিভার্সিটি অব মেলবোর্নের শিশু বিশেষজ্ঞ ড. জুলিয়ান কেলির কাছ থেকে। শর্ত হলো, চিশতীকেই তহবিল জোগাড় করতে হবে। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ান ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ পেলেন। মাস্টার্সে ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে ডিস্টিংকশন পেলেন। সঙ্গে পিএইচডির অফারও।

চলো, কাজ করি

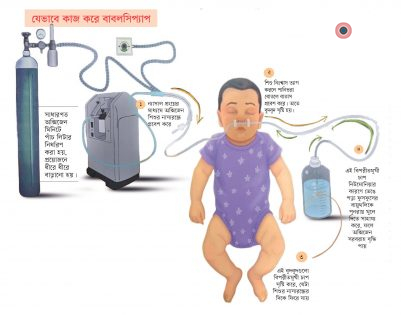

তীব্র নিউমোনিয়া ও হাইপোক্সিয়ায় (রক্তে অক্সিজেন কম থাকা) আক্রান্ত শিশুরা তীব্র শ্বাসকষ্টে ভোগে। হাইপোক্সিয়া নেই এমন শিশুদের তুলনায় এদের মৃত্যুহার পাঁচ গুণ বেশি। অক্সিজেনের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবই এর কারণ। উন্নত দেশগুলোতে এ জন্য নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর ব্যবহার করা হয়। মেলবোর্নের রয়াল চিলড্রেনস হাসপাতালে স্নাতকোত্তরের সময় চিশতী এই নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন, যেটি অপরিণত নবজাতকদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত হয়। দাম প্রায় ছয় থেকে ১০ হাজার ডলার। মাস্টার্স শেষে আবার আইসিডিডিআরবিতে ফিরে যোগ দিলেন। কাজ করতেন ড. জোনাথন হার্ভেস্মিথের অধীনে। কথা প্রসঙ্গে একদিন তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় দেখে আসা সেই নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন মেথডের কথা বললেন চিশতী—‘আমাদের এখানে এটি নিয়ে কিছু করা যায় কি না?’ শুনে তিনি বললেন, ‘খুবই ভালো আইডিয়া, চিশতী। চলো দেখি কী করা যায়।’

পরে প্লাস্টিক বোতল, ন্যাজাল প্রং (নাকে অক্সিজেন সরবরাহের নল) ও স্যালাইন সেটের একটি অংশ নিয়ে ইমপ্রোভাইজড বাবলসিপ্যাপ তৈরি করলেন চিশতী। চার-পাঁচজন রোগীর ওপর এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব রোগীর শ্বাসকষ্ট ভালো হয়ে যাচ্ছে।

এত সাধারণ জিনিস নিয়ে পিএইচডি?

তখন চিশতী তাঁর পিএইচডির সুপারভাইজার রয়াল চিলড্রেনস হাসপাতালের অধ্যাপক ট্রেভর ডিউককে লিখলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ায় যে বাবলসিপ্যাপ দেখে এসেছিলাম, আমরা সেটি ইমপ্রোভাইজড করেছি, কিছু রোগীর ওপর প্রয়োগ করে শতভাগ সফলতা পেয়েছি।’ অভিভূত হয়ে তিনি লিখলেন, ‘এটি নিয়েই পিএইচডি করো।’ শুনে মন খারাপ হলো চিশতীর—‘এত সাধারণ জিনিস নিয়ে পিএইচডি করব? এরই মধ্যে তো পিএইচডির সাবজেক্টও ঠিক হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। আমি ওটা নিয়েই পিএইচডি করব।’

পাল্টা শর্ত দিয়ে ডিউক বললেন, ‘সেটি কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আমি দেখব। বাবলসিপ্যাপ নিয়ে না করলে আমি তোমার সুপারভাইজারই হব না।’

শেষমেশ নতি স্বীকার করলেন চিশতী। পরে অবশ্য বুঝেছেন, ডিউকের সেই সিদ্ধান্ত শাপে বর হলো। তাঁর পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম, ‘ট্রিটমেন্ট অব চাইল্ডহুড নিউমোনিয়া ইউজিং লোকালি মেড ইনোভেটিভ বাবল কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার (বাবলসিপ্যাপ)।’

জীবন রক্ষাকারী উদ্ভাবন

আইসিডিডিআরবির ইতিহাসে সেরা উদ্ভাবনগুলোর একটি বাবলসিপ্যাপ। নিউমোনিয়ায় ভোগা শিশুকে প্রয়োজনের সময় অক্সিজেন দেওয়ার চিন্তা থেকে বাবলসিপ্যাপ উদ্ভাবন করে চিশতী ও তাঁর দল। এটি তৈরিতে খরচ পড়ে প্রায় দুই ডলার (২৪০ টাকা)। এই প্রযুক্তি দিয়ে তীব্র নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত বা অক্সিজেনস্বল্পতায় ভোগা শিশুদের অক্সিজেন সরবরাহ সম্ভব। চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এটি সহজে ব্যবহার করতে পারেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত লো-ফ্লো অক্সিজেন থেরাপির তুলনায় বাবলসিপ্যাপ ব্যবহারে শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি ৭৫ শতাংশ কমে। এ নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেটে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ল্যানসেট এটিকে ‘লাইফ সেভিং ইনোভেশন’ আর দ্য ইকোনমিস্ট এটিকে ‘ব্রেক থ্রু ফাইন্ডিংস’ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

২০১৫ সালে ‘মোস্ট প্রমিজিং চাইল্ডহুড নিউমোনিয়া ইনোভেশন’-এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ‘পিপলস চয়েজ অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন চিশতী। একই বছর বাবলসিপ্যাপকে শিশুর নিউমোনিয়ায় বিশ্বের সেরা ১০ উদ্ভাবনের একটি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গ্লোবাল নিউমোনিয়া ইনোভেশন টিম। পেয়েছেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স স্বর্ণপদকও।

আইসিডিডিআরবির পর কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল এবং মাতুয়াইলের শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে বাবলসিপ্যাপ ব্যবহার করে একই রকম ফল পাওয়া গেছে। বাবলসিপ্যাপ শুধু মৃত্যুর হার কমায়নি, এটি অক্সিজেন গ্রহণের বার্ষিক খরচও ৩০ হাজার ডলার থেকে নামিয়ে ১০ হাজার ডলারে এনেছে। আইসিডিডিআরবির হাসপাতালের আইসিইউয়ে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, আগে তীব্র নিউমোনিয়ায় ভোগা ১০০ শিশুর মধ্যে ৩৫ জনের লাইফসাপোর্ট লাগত। এখন সেটি ৭ শতাংশে নেমেছে।

চিশতী বললেন, ‘অক্সিজেনের সহজলভ্যতা, পালস অক্সিমিটার এবং দক্ষ জনবল—এ তিনটি জিনিস ঠিক করা গেলে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে খুব সহজে বাবলসিপ্যাপ ব্যবহার করা যাবে।’

আফ্রিকার তিন দেশে

সাশ্রয়ী, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও সহজে তৈরিযোগ্য এই প্রযুক্তির ব্যাপারে ধীরে ধীরে অনেকেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কার্যকারিতা দেখতে ২০২১ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত ইথিওপিয়ার ১২টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে এক হাজার ২৪০ জন শিশুর ওপর বাবলসিপ্যাপ নিয়ে গবেষণা হয়। এতে নিউমোনিয়ায় মৃত্যুঝুঁকি ৮৬ শতাংশ কমতে দেখা যায়। গত বছরের আগস্ট থেকে ইথিওপিয়ার ২৪টি, নাইজেরিয়ার ১৫টি এবং মালাউইয়ের একটি হাসপাতালে বাবলসিপ্যাপ ব্যবহৃত হচ্ছে।

দরকার সরকারি উদ্যোগ

দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ নিউমোনিয়া। এই মৃত্যু কমাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বাবলসিপ্যাপ। দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে নিউমোনিয়া চিকিৎসায় শিশুদের অক্সিজেন সরবরাহের যথাযথ ব্যবস্থা নেই। বাবলসিপ্যাপের মতো হাসপাতালে শিশুদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহে প্রচলিত বিদেশি যন্ত্রের দাম ছয় থেকে ১০ হাজার ডলার। বাবলসিপ্যাপের দাম দুই ডলার। সরকারি হাসপাতালে বাবলসিপ্যাপ ব্যবহারে বিদেশনির্ভরতা কমবে, খরচ বাঁচবে। স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশেও বাবলসিপ্যাপের কথা আছে। এই উদ্ভাবনের জন্য দেশ-বিদেশের অনেক পুরস্কার পেয়েছেন চিশতী। তবে পুরস্কারের চেয়ে নিজের উদ্ভাবন দেশের মানুষের কাজে লাগলে বেশি খুশি হবেন বলে জানালেন তিনি। বললেন, ‘দেশে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে বাবলসিপ্যাপ ব্যবহৃত হলে, শিশুদের কষ্ট কমলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।’

যক্ষ্মা নির্ণয়ে নতুন পদ্ধতি

বাবলসিপ্যাপ নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি ড. চিশতী তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের নিউমোনিয়ার কারণ সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন। এ নিয়ে আগে বিশ্বে সুনির্দিষ্ট গবেষণা ছিল না। গবেষণায় দেখলেন, অপুষ্টিতে ভোগা বাচ্চাদের নিউমোনিয়ার জীবাণু একেবারেই আলাদা। হাসপাতালে আসা পুষ্টিহীন শিশুদের প্রতি চারজনের একজনের মধ্যে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। আগে শিশুর অন্ত্রের রস নিয়ে যক্ষ্মা পরীক্ষা করা হতো। এর বদলে কফ পরীক্ষার ‘ইনডিউস স্পুটাম’ পদ্ধতি মূল্যায়ন করলেন চিশতী।

ইনডিউস স্পুটাম প্রচলিত অন্ত্রের রসের নমুনার তুলনায় যক্ষ্মার জীবাণু শনাক্তকরণে প্রায় দ্বিগুণ ফলদায়ক করে। আফ্রিকার গবেষকরাও একই রকম ফল পেয়েছেন। ফলে এটিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ কর্মসূচির গাইডলাইনে স্থান পেয়েছে। এখন বাংলাদেশের মতো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে মানসম্পন্ন রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইনডিউস স্পুটাম পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার নিয়ে কাজ

এখন ভাইরাল ও ব্যাকটেরিয়াল—উভয় নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা ভাইরাল নিউমোনিয়া থেকে কিভাবে ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া আলাদা করবেন, সে বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারও সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই। অথচ ৬০ শতাংশের মতো রোগীর ভাইরাল নিউমোনিয়া হয়। তাদের অ্যান্টিবায়োটিক দরকার নেই। আবার ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়ায় আক্রান্তদের মধ্যে আগে যে ধরনের জীবাণু পাওয়া যেত, এখন সেটির ধরন বদলেছে। প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক খুব একটা কাজে দিচ্ছে না। ফলে এখন নিউমোনিয়ায় অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার নিয়ে কাজ করছেন এই গুণী।

সৌজন্যঃ কালের কন্ঠ ও পিন্টু রঞ্জন অর্ক।